WHAT I DO

schriftbilder

Hans-Jürgen Herschel

DARF MAN DAS? DARF MAN!

Anmerkungen zum spielerischen Umgang mit den Schriftbildern von Klaus Fresenius

Wie ein Schriftbild entsteht

Sorgfältig wischt Klaus Fresenius den Tisch ab, legt das Buch darauf, nimmt, mit dem Rücken zum Fenster, Platz, bereitet die Tusche vor, wählt einen Pinsel. Ganz ernst wirkt er, ganz versunken in seine Arbeit, er spricht nicht mehr, scheint darauf zu warten, dass die ersten Textfetzen von innen diktiert werden.

Dann schreibt er. Schreibt er? Malt er? Zeichnet er? Er hält nur inne, um den Pinsel in die Tusche zu tauchen, wenn die Buchstaben zu verblassen beginnen, kein Zaudern, Zögern, Abwägen wird sichtbar – ohne Widerstand hervorzurufen, findet der Text aufs Blatt, tanzt über die imaginären Linien, übertanzt sie …

Nach zehn, fünfzehn Minuten ist alles vorbei. Das Schriftbild liegt da wie ein eben gepflügter Acker oder wie die Oberfläche eines Sees, über die, sie kräuselnd, der Wind streicht.

Meist ist es später Abend, wenn Fresenius seine Schriftbilder entstehen lässt. Nur selten fällt das Ritual übergroßer Müdigkeit oder unüberwindlicher Unlust zum Opfer. Es hat etwas von einem Nachtgebet, von der Komplet, mit der die Mönche den Tag beschließen, ihn abschließen, um in der Nacht nicht behelligt zu werden von Tagesrestgespenstern. „Non timeris a timore nocturno“, heißt es im lateinischen Text, „dich soll der Schrecken der Nacht nicht erschrecken“. So sind diese Schriftbilder vielleicht eine Art geschriebenes Gebet an einen vielleicht nicht existierenden Gott, der Spiegelschrift lesen kann …

Ein fantasievoller Leser

So, wie der spontan entstehende Text sich niederschlägt in einem Schrift-Bild, in einem Buch voller Schrift-Bilder, könnte ein fantasiebegabter Leser aus dem Schrift-Bild spontan einen Text entstehen lassen, der mit dem ursprünglichen Text nichts gemein hat. Wäre nicht dieser vom Leser erfundene Text der wahre, da er das Schrift-Bild übersetzt, als habe es vorher gar keinen Text gegeben. Ist die spiegelschriftlich bedingte schwere Lesbarkeit nicht eine Einladung, das herauszulesen, was die Struktur der Zeichen suggeriert? Fresenius hätte keine Einwände gegen einen so freiheitlichen Umgang mit seinen Schrift-Bildern.

Dies ist kein Text.

Dies ist eine Landschaft.

Man nehme sich vor, gar keine Buchstaben zu sehen, nur graphische Strukturen, Skizzen einer Landschaft – alles bedeutungslos und in seiner Bedeutungslosigkeit nicht ohne Bedeutung.

Werktreu

Lies den Text ohne jede Vorbereitung und ohne Hilfsmittel (also ohne Spiegel oder durchleuchtende Lampen), lies ihn laut vor. Spüre, wie der Text in dich träufelt, so langsam in dich träufelt, dass er seine Textstruktur verliert, dass sich sein semantisches Gewebe auflöst in eine Folge von Lauten. Bleibe also dem Text treu, indem du ihn auf dich zukommen lässt und ihn im Näherkommen verschwinden siehst.

Briefe

Man stelle sich vor, Klaus Fresenius male alle diese Schriftbilder, wie man Briefe schreibt, und schicke sie, jeden Tag eines, an immer denselben Menschen. Dieser antworte zwar nicht, lasse aber bei gelegentlichen Begegnungen erkennen, dass er die Stimmungen des Urhebers der Schriftbilder bis in feinste Nuancen versteht, dass er seine Freude herausliest und die Gespinste unbewusster Traurigkeit. Die unbewusst ans Tageslicht und ins Schriftbild gelangenden Texte ermöglichen offenbar eine intensive Kommunikation.

Erst nach Jahren solchen Austausches – stellen wir uns vor – werde bekannt, dass der Empfänger Analphabet ist, also keinen der Texte gelesen haben kann. Und jetzt? Müssen wir jetzt rückwirkend bestreiten, dass er den schreibenden Maler verstanden hat, weil er nur den malenden Schreiber verstand?

Die hebräischen Kalligraphen

Ein hebräischer Kalligraph, ein Sofer, der die Bibel abschreibt, ist strengstens verpflichtet, nicht aus dem Gedächtnis zu schreiben, auch wenn ihm als frommem Juden die Texte noch so vertraut sind. Er muss vielmehr jedes einzelne Zeichen kopieren – so hoch steht die Autorität und Unantastbarkeit der heiligen Schrift.

Fresenius kopiert keine Texte, eine solche Verpflichtung ist seinen Arbeiten fremd. Aber auch er hat sich dem Diktat des Textes zu beugen. Er erlaubt sich nicht, den aus dem Inneren aufsteigenden Text zu ändern, etwa weil ein bestimmtes Schriftzeichen aus graphischen Gründen gerade erwünscht wäre. Er erlaubt sich auch keine Freiheiten im Orthographischen. Nicht einmal die Länge des Textes kann er festlegen, nicht einmal das nahende Ende der Seite ist dazu in der Lage. So sieht man auf manchen Blättern, wie zum Ende hin die Buchstaben kleiner werden, sich ducken, sich aneinander pressen, um den ganzen Text auf dem einen Blatt Platz finden zu lassen.

An die Stelle der Treue zum heiligen Text, die der Sofer übt, tritt die Treue zum eigenen Unbewussten.

Schön unleserlich

Wer das Fach „Schönschreiben“ noch kennt, weiß, dass es dabei um Schönheit gar nicht geht, sondern darum, leserlich zu schreiben. Ein Kalligraph müsste also unter Umständen mit einer niederschmetternden Zensur in „Schönschreiben“ rechnen. In der chinesischen Kalligraphie gibt es eine sogenannte „Grasschrift“, die nur schwer lesbar ist. Hier überschreitet das kalligraphische Schreiben die Grenze zum Bild. Das Verfahren von Klaus Fresenius, in Spiegelschrift und ohne Linien zu schreiben, läuft auf Ähnliches hinaus. Die unlesbaren Texte aber wahren ihr Geheimnis, das sie in den Rhythmen des Bildes nur andeuten.

So entsteht ein merkwürdiges Paradoxon: Einerseits bindet sich Fresenius an die spontan aus seinem Inneren drängenden Texte, andererseits sorgt er sich nicht um ihre Lesbarkeit. So wird der Text zum Mittel, zum Vehikel auf dem Weg zum Bild, vielleicht zur Leiter, die wegstoßen kann, wer auf ihr emporgestiegen ist.

Nachtgebet am helllichten Tag

Als ich Klaus Fresenius einmal bat, mir den Vorgang des malenden Schreibens, des schreibenden Malens, des Schriftbildes oder was auch immer vorzuführen, willigte er ein. Erst später wurde mir sein kurzes Zögern bewusst, das der Erklärung seiner Bereitschaft dazu vorausging. Nicht, dass er es an Ernst fehlen ließ, nicht, dass er durch Äußeres gestört wurde, etwa eine Frage oder ein Läuten des Telefons, nicht, dass die Helligkeit des Tages sich ungünstig auswirkte – aber bei mir blieb ein seltsam leeres Gefühl zurück, in das sich das Gefühl einer Schuld, einer unerlaubten Grenzüberschreitung mischte. Es kam mir vor, als hätte ich ein Kind dazu überredet, mitten am Tag sein Nachtgebet aufzusagen.

Der Prozess, in dem diese Bilder entstehen, ereignet sich in einem prinzipiell unbeobachtbaren Raum der Intimität.

Ein berühmter Nachbar

Wer könnte in einem virtuellen Nebenzimmer sein, während Fresenius – allmählich – seine spiegelschriftlichen, aus dem Unbewussten aufsteigenden Schriftbilder zu Papier bringt? Warum nicht Roman Opalka? Der 2011 achtzigjährig verstorbene Künstler begann 1965 mit einem atemberaubenden (und wenn man so will: atembegleitenden) Projekt. Er nannte es „1965/1- ∞“. Es besteht darin, dass er auf dunklem Grund mit weißer Farbe Zahlen malt, eine nach der anderen, streng geordnet, sonst nichts. Und das ein Leben lang. 1973 hatte er eine Million erreicht. In die Bereiche, von denen heute bei staatlichen Bürgschaften gesprochen wird, kann man auf die Opalkasche Weise in einem einzigen Leben nicht vordringen. Es ist ein weltweit für Aufsehen sorgendes Projekt, das mit aller Brutalität die sehr endliche Endlichkeit vor Augen führt. Dieser Opalka also als Nachbar von Fresenius? Warum? Weil der eine die Zeit zählt, der andere sie erzählt. Dem linearen Immerfort-Ticken der Zahlen entspricht das Hin-und-her-Wogen des unkontrollierten Denkens. Zählen und Erzählen: in ihrer Beharrlichkeit sehen wir zwei Mönche in benachbarten Zellen ihr Werk tun.

Ein sehr entfernter Nachbar

Es gibt ein 2007 gestartetes Projekt „bios“, bei dem ein Roboter die Bibel abschreibt. Äußerlich von einiger Parallelität, offenbart sich doch der gewaltige Abstand zu Fresenius’ Schriftbildern:

Sie gehen von keinem zu kopierenden heiligen Text aus, sondern von einem erst entstehenden menschlichen.

Sie lassen das Unbewusste über den Umweg motorischer Befehle und emotionaler Reaktionen aufs Papier gelangen.

Sie sind ein subjektives Ereignis des Text-Generierenden und zugleich Text-Gestaltenden, während der Roboter eben kein Subjekt, kein Ausgangspunkt autonomer Akte ist.

Darf man das? Darf man.

Eine der berühmtesten Kreativitätsblockaden ist das Verbot zu spielen, der Zwang, ernst zu sein. Vor den Schriftbildern von Klaus Fresenius muss man nicht in Ehrfurcht niederknien, man muss sie nicht, nur mit Handschuhen anfassend, in Epochen- und Kunstrichtungsschubladen schieben, die sich nie wieder öffnen. Ich begreife sie als Werke, die – aus der Schöpfungsfreude geboren – Schöpfungsfreude wecken wollen. Ich nehme die Nicht-Intentionalität der spontan aufblühenden Texte, die erst im Schreibprozess heranwachsenden Strukturen gerade dadurch ernst, dass ich ihnen keine alleinseligmachende Interpretation überstülpe, sondern das Entstandene als nicht abgeschlossen betrachte.

Erst die Erlaubnis, diesen Schriftbildern spielerisch begegnen zu dürfen, mich in sie zu versenken oder sie gegen’s Licht zu halten oder eine Seite einfach zu überschlagen, mit ihnen Gedankenexperimente anzustellen, auch wenn sie an den Pinselhaaren herbeigezogen scheinen, kurz: die Erlaubnis, mit diesen Blättern zu tanzen nach einer eigenen Melodie, erweckt sie für mich zum Leben. Nur wer mit dem Ernst spielt und zugleich das Spiel ernst nimmt, befreit sich – und die Kunst von erdrückender Bedeutungsschwere. So sind die hier versammelten unwissenschaftlichen Anmerkungen gemeint.

Ecriture automatique

Schon Pierre Janet, Zeitgenosse Freuds und einer der Wegbereiter der Psychotherapie, setzte die écriture automatique als Methode ein, um dem Patienten das zu entlocken, was sich der Kontrolle des Verstandes nur schwer entziehen konnte. Später entwickeln die Surrealisten, angeführt von André Breton, dem Verfasser des „Manifests des Surrealismus“ diese Methode des Schreibens, um dem unbewussten Denken die Möglichkeit zu geben, ohne Kontrolle des Verstandes hervorzutreten. Dabei spielt die Geschwindigkeit des Schreibens eine Rolle. Virginia Woolf wird, in ähnlichem Kontext, sagen, es komme darauf an, so schnell zu schreiben, dass die Kontrolle, die installierte Selbstzensur, nicht mehr nachkommt. Was geschrieben ist, ist geschrieben, kein zweiter Blick soll zurückrufen, was einmal der Kontrolle entweichen konnte. Auch die Spiegelschrift von Klaus Fresenius, zumal mit kalligraphischem Akzent, verhindert das selbst-korrigierende Lesen während des Schreibvorgangs. So wird Rückkopplung unterbunden, der ursprüngliche Strom der Gedanken geschützt.

Nun kommt es aber – darin liegt die Paradoxie – bei Fresenius auf das Geschriebene gar nicht an, es geht nicht um die Produktion eines Textes, sondern um die Produktion eines Schrift-Bildes. Die écriture automatique ist hier also ein Mittel zu einer Art peinture automatique – die allerdings dem Zeichenbestand der Sprache verpflichtet bleibt.

Abstrakte Ahnen

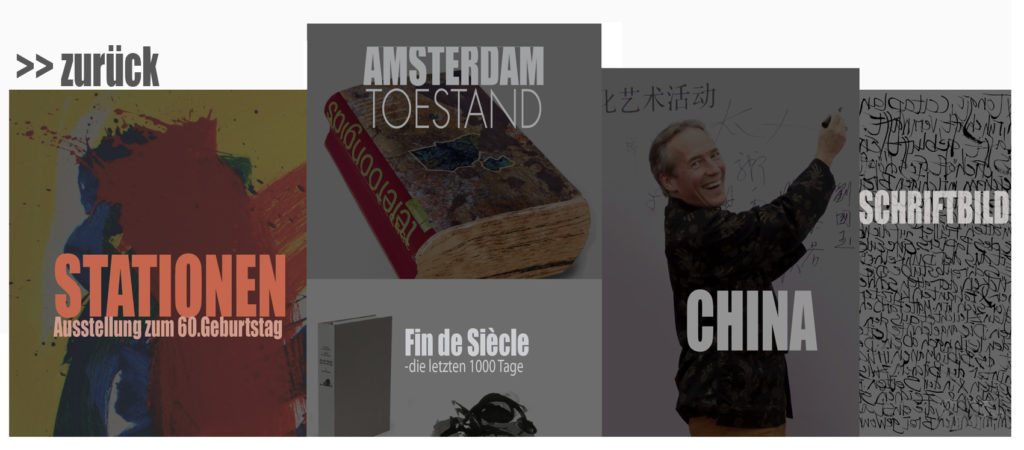

Schon 1977 finden sich Arbeiten von Klaus Fresenius mit dem Titel „Abstrakte Kalligraphie“. Sie haben aber nur eine äußere Ähnlichkeit, sofern in ihnen gar keine realen Schriftzeichen verwendet werden und daher auch keine realen Texte vorliegen. Sie erwecken zwar den Eindruck einer Schrift, sind aber Pseudo-Schrift-Bilder. Die heute entstehenden Schriftbilder stellen keine Wiederaufnahme und Fortführungen dieser Arbeiten dar. Überraschenderweise entspringen sie der seriellen Arbeit mit Figuren und mit nicht-sprachlichen Zeichen. Gemeinsam ist beiden die Faszination, die vom Bild eines Textes (oder Pseudo-Textes) ausgelöst wird.